東日本大震災で、障害者が避難所で苦労した体験などを教訓に、東京都は必要な支援内容を本人や家族が書き込み、障害への理解を広げる「ヘルプカード」の作成を進めることになり、4日、説明会が開かれました。

東京都内で開かれた説明会では、はじめに自閉症の子どもの親などで作る岩手県の団体の代表が、震災の経験をもとに支援の課題を訴えました。

この中で、代表の男性は「避難所で大声を上げるなど自閉症の人の行動が理解されず、車で生活せざるを得なかったケースもある。自閉症のように見えにくい障害の困難さを周りに理解してもらうことが重要だ」と話しました。

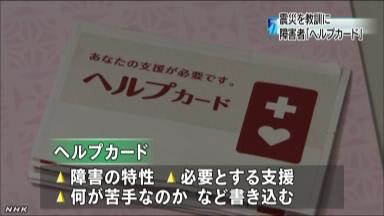

続いて、こうした教訓を受け、新たに東京都が作成を進める「ヘルプカード」について担当者が説明しました。

カードは、運転免許証ほどの大きさで、障害者本人や家族に障害の特性やどんな支援が必要か、それに何が苦手なのかなどを具体的に書き込んでもらいます。

ふだん、本人が身に着け、災害などの緊急時に周りの人に見せることで、見えにくい障害への理解を広げ、支援をスムーズにするのがねらいです。

東京都によりますと、こうしたカードの作成に都道府県レベルで取り組むのは全国でも珍しいということです。

東京都は、「都内共通のカードを作ることで認知度を上げて、災害時の障害者への支援が広がるきっかけになってほしい」と話しています。

![]()

NHK-3月5日 5時0分

東京都内で開かれた説明会では、はじめに自閉症の子どもの親などで作る岩手県の団体の代表が、震災の経験をもとに支援の課題を訴えました。

この中で、代表の男性は「避難所で大声を上げるなど自閉症の人の行動が理解されず、車で生活せざるを得なかったケースもある。自閉症のように見えにくい障害の困難さを周りに理解してもらうことが重要だ」と話しました。

続いて、こうした教訓を受け、新たに東京都が作成を進める「ヘルプカード」について担当者が説明しました。

カードは、運転免許証ほどの大きさで、障害者本人や家族に障害の特性やどんな支援が必要か、それに何が苦手なのかなどを具体的に書き込んでもらいます。

ふだん、本人が身に着け、災害などの緊急時に周りの人に見せることで、見えにくい障害への理解を広げ、支援をスムーズにするのがねらいです。

東京都によりますと、こうしたカードの作成に都道府県レベルで取り組むのは全国でも珍しいということです。

東京都は、「都内共通のカードを作ることで認知度を上げて、災害時の障害者への支援が広がるきっかけになってほしい」と話しています。

NHK-3月5日 5時0分