12月7日、アデコ主催のセミナー「経済学からみる、『障がい者雇用』の効果と課題」が実施された。自身も脳性麻痺(まひ)の子どもを持ち、『新版 障害者の経済学』(東洋経済新報社)などの著作もある慶應義塾大学の中島隆信教授が、障害者雇用の問題点を指摘。生産性を上げれば上げるほど雇用率が達成できなくなる現行の制度に基づくビジネスモデルを批判した。中島教授の講演内容をお届けする。

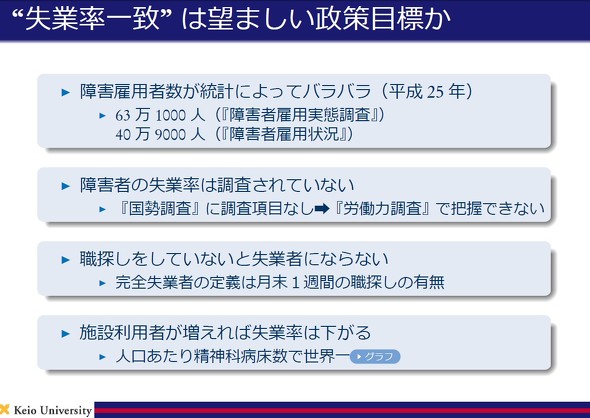

「失業者一致」目指すちぐはぐな政策目標障害者の法定雇用率は2018年4月から、国と地方自治体は2.3%から2.5%に、民間企業は2.0%から2.2%に引き上げられました。厚生労働省は障害者雇用率の基準を、「障害のある労働者数+障害のある失業者数」を「全ての労働者数+全ての失業者数」で割るという算式で設定しています。この算式の意味は、障害者の失業率を日本全体の失業率に一致させることを目標に法定雇用率が定められているということです。しかし、そもそも失業率から考える政策目標に対して、私は4つの点で望ましいものではないと考えています。

まず第1に、障害者の雇用者数は統計によってバラバラなのです。厚労省の『障害者雇用実態調査』では63万1000人とされている一方、『障害者雇用状況』では40万9000人とされています。2点目に挙げられるのが、障害者の失業率自体が調査されていないことです。国の最も重要な統計調査である「国勢調査」でも調べられていないという実態があります。3点目として、そもそも障害のある人が職探しをしていないと「失業者」にならないということも挙げられます。完全失業者の定義は月末1週間で職探しをしていたか否かによるのです。

4点目は、施設利用者が増えると失業率も下がる点です。日本は人口当たりの精神科病床数がダントツの世界一なので、失業率も下がる傾向にあるのです。

そもそも、働きたい人の割合は障害のあるなしには関係ないはずです。だから私は失業率ではなく、働く意欲を持つ人の割合である「労働力率」を社会全体の数値と一致させることを政策目標にすべきだと考えています。

法定雇用率未達成の企業から納付金を徴収し、それを達成企業に調整金として渡す「雇用納付金制度」も制度疲労を起こしています。もともと雇用納付金制度は、障害者を雇っている中小企業に補助金を渡そうという仕組みでした。正しいかどうかは別としても、「企業同士の助け合い」という意味でいえば、私は適切なシステムだったと思っています。しかし現状は、どうなっているか。実際には、経営的に決して楽とはいえない中小企業から納付金を集めて、ある程度余裕のあるはずの大企業にお金を回すというおかしな仕組みになっているのです。

「企業名公表」の弊害

「企業名公表」の弊害

大企業は、調整金が欲しくて障害者を雇っているわけではありません。本音では、雇用率が未達成になったことで企業名が公表されることを恐れているのです。社会的責任を果たしていないとたたかれるのが怖いわけです。

一方、中小企業はどうか。例えば100人規模の中小企業が、障害者を2人雇うというのは大変なことなのです。即戦力として見込めるような身体障害者は、ほとんどの場合すでに仕事に就いていますから。だから障害者を雇うことによって掛かる費用の方が、納付金を支払うよりも高くつくと考えているのではないでしょうか。例えば2人不足していれば約10万円ですから、年間だと約120万円ですね。障害者を2人雇うために精神保健福祉士を入れるなどすれば大変な額になります。こんなに費用が掛かってしまうのなら、中小企業は「いっそ納付金を納めましょう」となってしまうわけですね。つまりこの制度はインセンティブとして全く機能していないのです。

今は子会社を作り、そこに清掃やシュレッダーなどの単純作業を集約して障害者を多数雇用すれば、企業グループ全体として障害者雇用率にカウントできます。これを私は「仕事切り出し型」と呼んでいますが、単純作業を切り出すのにはいつか限界がきてしまいますよね。働き方改革が叫ばれている時代に、トイレ掃除やシュレッダー作業、メール便の仕分けなどを今後も増やしていけるのでしょうか? 確かに障害者の方々は、親会社から切り出された単純作業を一生懸命にやっています。しかしそういう仕事が今後増えるかというと疑問です。企業の業績が上がり、売り上げが増え、事業規模が拡大しているときに、そのような単純作業は増やすべきものなのか。むしろ、そうした事務的な作業は減らしていく方向になると考えています。

トイレだって本来は汚さないのが一番いいのです。それを障害者の雇用率を達成するために、「積極的に汚しましょう」とするのは本末転倒ですよね? 障害者の人たちが一生懸命働いているからといって、メールで済むことを、「なるべく紙に書いて郵便で送ろう」とするのが正しいことではないでしょう。つまり無駄な間接業務を残せば、効率的な経営に反するのです。だから「仕事切り出し型」で障害者を雇用している企業は、いずれ行き詰まることになるでしょう。

「社内福祉」の限界もう一つは今まで外部に委託していた仕事を会社の中に取り込んで、障害者を雇用する「内部取り込み型」があります。これはもともと内部でやると非効率な仕事を、外部に持っていっていたわけです。それをわざわざ内部に持ってくるのは、その時点で非効率なのです。しかも資金力がなければできません。そして外の企業に頼んでいた企業の仕事を奪っているだけで、新たな雇用を作っているわけではありません。これは社会全体にとってプラスとはいえないでしょう。

最近は「社内福祉型」の障害者雇用も生まれていて、社内カフェや農業に従事させる事例があります。企業が作った社内カフェで、コーヒーを作ったり接客をさせたりするのです。そこで「障害者の人が一生懸命いれたおいしいコーヒーです」といって100円程度で販売し、飲んだ社員は感動したなどと言っています。では、生産性という意味で考えたときに、障害者の人たちはスターバックスのアルバイトの人たちと比べて本当に生産性が高いのでしょうか? そうではありませんね。つまり、障害者の一生懸命な姿に感動しただけなら、その時点でそれは社内福祉になってしまっているのです。

社内カフェで雇用したとしても、それは本業で雇っているわけではありません。障害者の人たちの能力を、戦力として活躍させている会社ではないと私は考えています。

あとは特例子会社で、障害者に販促用パンフレットを封入してもらっている会社もよく見かけます。でも、(作業分のお金をもらいながら比較的自由に働ける)就労継続支援B型に通う障害者が宅配ずしの販促パンフを入れる仕事をすると、1枚入れてもたった10銭程度の稼ぎです。そんな仕事をいくらやってもたいした収入にはならないのです。ですからこうした作業も社内福祉と言わざるを得ません。

もう一つの問題は、特例子会社では親会社から受け取る報酬が、掛かった費用に利益を上乗せした「総括原価方式」で決められることが多いため、経営を効率化させるインセンティブがない点です。親会社にしてみても、生産性を上げて効率化を進めると、人を減らさないといけなくなり、雇用率が達成できなくなってしまいます。だから特例子会社の経営者は困るわけです。「生産性を上げても親会社は喜ばないんだよなあ」と。

「ウナギ養殖」は金魚すくい 「ITの仕事」はテレビゲーム雇用率引き上げの弊害としてもう一つ挙げられるのが「雇用の請負」です。自社に障害者がやる仕事がないとき、障害者に作業場を提供する見返りとして手数料を稼ぐエスプールプラス(東京都千代田区)という会社があります。障害者は給与をもらっている会社で働くのではなく、千葉県の農園でハウスの野菜を作る仕事をします。そしてその野菜は、一部を社内で使うほかは原則本人がもらうのです。野菜は市場で販売しないので収益に貢献しませんが、これで法定雇用率が達成できますからクライアントの企業としては「よかった」となるのです。

こういうビジネスが成り立つ理由は、「納付金+未達成の悪評」の方が「障害者の給与+手数料」より大きいからです。このビジネスモデルは、「障害者雇用の先進事例」として報道されたこともあったのですが、私は違和感を覚えていました。障害者が働いた成果が、市場で評価されていないからです。

最近、地方で「就労継続支援A型事業所(A型事業所)」がバタバタと閉鎖されています。岡山では200人以上の障害者がA型事業所を解雇されました。何でそうなってしまったかというと、もともと最初からそこに仕事はなく、意味のない作業をさせていたのです。障害者が通うことで支給される補助金と、事業所を作ったときに行政から支給される特開金を目当てに、経営者は事業所を作っていました。それで何年か経てばつぶし、また新しい事業所を作っては特開金をもらう。そしてまたつぶしということを繰り返していたのです。

障害者の仕事はどうだったか。ウナギの養殖をやっているといいながら実は金魚すくいをしていました。ITの仕事をしているといいながら実はテレビゲームをやっていたのです。これが実態です。もちろんこれとエスプールプラスを一緒にはできません。しかし、共通点があるとするならば、「市場で仕事が評価されていない」ということだと考えています。これが、われわれの目指すべき障害者雇用の姿なのでしょうか。

一定のルールの中で合法的に活動している企業を責めることはできません。むしろこういう結果を招いた制度に問題があると考えています。なぜ企業はこんなことをやらざるを得なくなってしまったのか。私はエスプールプラスに障害者を送り出している企業が、本当に喜んでこういうビジネスに頼っているとは思いたくはありません。本来であれば、障害者を戦力にしたいと思っているはずなのです。でも雇用率を達成しないと企業名が公表されてしまうから仕方なく駆け込んでいるのだと思います。だからエスプールプラスは人助けをしているのであって、責めることは難しい。しかし、この状態は決して望ましい姿ではありません。

実態が見えないので分かりませんが、架空発注を使った「補助金ビジネス」が行われている可能性もあります(「障害者雇用の水増し」で露呈する“法定雇用率制度の限界”を参照)。この補助金ビジネスも、今の制度の上でやろうと思えばできるし、厚労省はこうしたスキームで雇った障害者を雇用率にカウントすることも黙認しています。つまり意味のない仕事を障害者にやらせて、合法的に雇用義務を達成できるのです。このまま雇用率を上げ続ければ、このようなひずみはもっと生まれると思います。何も悪いことはしていないのですから。

4000人の障害者を追加雇用できるのか?ではどうやってこの問題を解決するのか。まず、障害者を本業で戦力化することが決定的に重要です。会社の業績が良くなったときや事業が拡大したときに、障害者の仕事も一緒に増えないといけない。だから本業で戦力にしなければならないのです。

もう一つは、テレワークなど多様な働き方を活用することです。障害者の中には、毎日オフィスに通うのが難しい人もいます。特に東京は満員電車に乗らなければなりませんね。車いす利用者や精神疾患のある人には特に厳しいでしょう。省庁などによる水増し問題への措置として、政府は4000人の障害者を追加雇用するとしています。私も内閣府に2年間いたことがありますが、省庁に本当に4000人分の仕事があるのかは疑問です。

むしろ地方に解決のヒントがあります。地方にはなかなか仕事がないので、仕方なく施設に通いながら生産性の低い仕事をしているケースもあります。そのような人たちもテレワークによって企業の仕事を担うことができます。(「地方の障害者雇用」を創出するリクルートのテレワークを参照)。

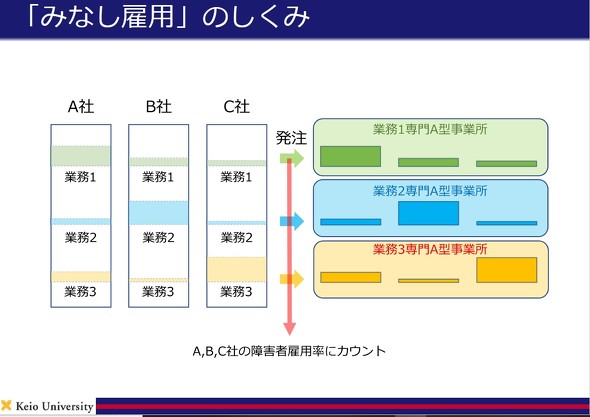

もう一つの解決策として、私は「みなし雇用」という方法を提言しています。みなし雇用とは、おのおのの企業が就労継続支援A型事業所に業務を発注したとき、その業務量に応じてそれぞれの企業の雇用率にカウントできるというものです。

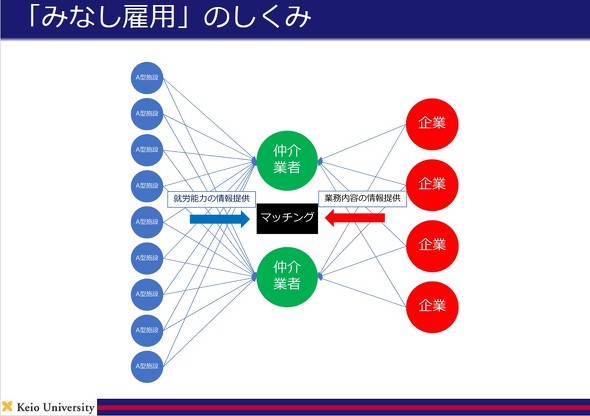

みなし雇用を実現するには施設と企業のマッチングが極めて重要です。だから仲介業者が重要な役割を果たすことになります。仲介業者は施設から障害者の就労能力について情報をもらい、一方で企業から業務内容の情報を提供してもらいます。これには民間企業が参入する余地もあるでしょう。

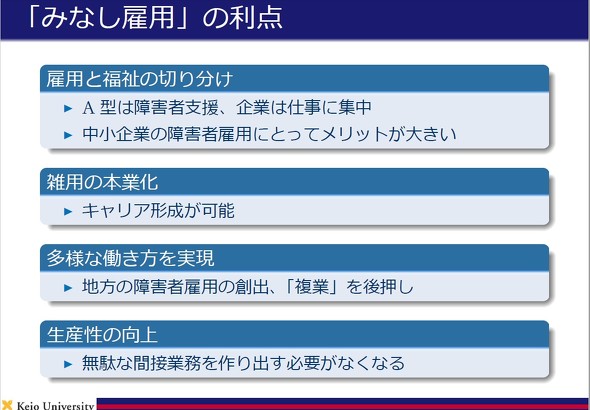

みなし雇用の利点はいくつかありますが、大きいのは間接業務や雑用だった仕事が本業化することです。例えば清掃の仕事を専門にやるA型事業所であれば、清掃作業を本業にできます。清掃業務で生産性を上げれば、別の企業からも注文を取ってくることができるようになります。もっとレベルの高い仕事を頼まれたり、業務が拡大したりする可能性もあるのです。しかし一企業内で清掃の仕事をしているだけでは、絶対に業務は拡大できません。生産性を上げても障害者の働く場所が失われるので、企業には歓迎されないのです。

現行制度の最大の問題点は、人数によって規制をかけていることです。大事なのは人の数ではなく、仕事の業務量を確保することなのです。業務量がきちんと確保できれば、障害者が失業することはないからです。

(終わり)

もう一つの解決策として、私は「みなし雇用」という方法を提言しています。みなし雇用とは、おのおのの企業が就労継続支援A型事業所に業務を発注したとき、その業務量に応じてそれぞれの企業の雇用率にカウントできるというものです。

みなし雇用を実現するには施設と企業のマッチングが極めて重要です。だから仲介業者が重要な役割を果たすことになります。仲介業者は施設から障害者の就労能力について情報をもらい、一方で企業から業務内容の情報を提供してもらいます。これには民間企業が参入する余地もあるでしょう。

みなし雇用の利点はいくつかありますが、大きいのは間接業務や雑用だった仕事が本業化することです。例えば清掃の仕事を専門にやるA型事業所であれば、清掃作業を本業にできます。清掃業務で生産性を上げれば、別の企業からも注文を取ってくることができるようになります。もっとレベルの高い仕事を頼まれたり、業務が拡大したりする可能性もあるのです。しかし一企業内で清掃の仕事をしているだけでは、絶対に業務は拡大できません。生産性を上げても障害者の働く場所が失われるので、企業には歓迎されないのです。

現行制度の最大の問題点は、人数によって規制をかけていることです。大事なのは人の数ではなく、仕事の業務量を確保することなのです。業務量がきちんと確保できれば、障害者が失業することはないからです。

» 2018年12月14日 08時42分 公開 [今野大一,ITmedia

紙面から「パラスポーツ」などの言葉を探す生徒ら

2018.12.15 産経ニュース

紙面から「パラスポーツ」などの言葉を探す生徒ら

2018.12.15 産経ニュース

自分たちが作った新聞について発表する松原小学校の児童たち

毎日新聞 2018年12月16日

自分たちが作った新聞について発表する松原小学校の児童たち

毎日新聞 2018年12月16日