障害のある人やホームレスなど誤解や偏見を持たれやすい人たちを「生きている本」に見立てて、本と読者が語り合う「ヒューマンライブラリー」(生きている図書館)が注目され始めている。普段話せない人とじかに語り合うことで、読者は誤解や偏見から離れた新しい視点を得られる。どのようなイベントなのか紹介する。

ヒューマンライブラリーは、デンマークで二〇〇〇年に始まった。世界六十カ国以上に広がり、日本では〇八年から東京都、埼玉県などで開かれてきた。

駒沢大生らが2010年に開いた「生きている図書館」=東京都世田谷区で(坪井ゼミ提供)

十一日には、名古屋市の愛知県司法書士会館で「生きてる図書館」というイベント名で開かれる。主催は、生活困難者の支援活動をしている「一般社団法人・草の根ささえあいプロジェクト」(名古屋市)。

同法人のメンバーで、社会福祉士の須藤倉生さん(35)は一〇年、京都市で開かれたときに読者として参加した。「本」になってくれた人は、トランスジェンダー(性同一性障害)。「性転換して心と体が一致した」「本来の自分になれた」といった率直な話が聞けて、感銘を受けたという。

今回は主催者側でイベントを準備。本になってくれる人は、障害のある人(筋ジストロフィー、視覚、聴覚、発達など)、セクシュアルマイノリティー(性的少数者)、ホームレス経験者など。「メンバーの知り合いなどに依頼しました」と話す。

首都圏では、東京大、駒沢大、明治大、独協大など大学関係者が主催するイベントが目立つ。駒沢大は、文学部社会学科の坪井健教授のゼミ生らがこれまでに三回開催。ゼミ生らは昨年、入門書「ココロのバリアを溶かす−ヒューマンライブラリー事始め」(人間の科学新社)も出版した。

埼玉県川口市などで開催してきた市民団体「ブックオブ・りーふぐりーん」代表の高田光一さん(40)は、うつ病からの回復者。大学関係者が開いたイベントでは、本として読者に体験などを語りかけてきた。本の側にもプラスが大きいと強調する。「自分たちの実像を伝えられるだけでなく、対話によりコミュニケーション力が増して(障害からの)回復につながる面もあります」

◆「司書」が対話を調整

写真

ヒューマンライブラリーは、本になる人が一人で少人数の読者と、一回につき約三十分語り合うのが普通だ。

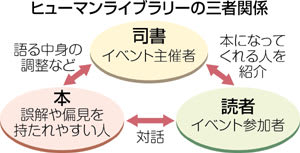

主催者も重要な役割を果たす=図。本になってくれる人を探してお願いするだけでなく、その人を紹介する「司書」として「本の役割の人を傷つけるような発言は控えましょう」などと読者に約束してもらう。

本と読者の対話が中身のあるものになるように、本になる人とも調整する。これは編集者の役割だ。参加者を集める方法はさまざま。駒沢大の坪井ゼミは「地域貢献」を重視。東京都世田谷区教育委員会の後援を得るなど、地域住民の読者を増やしている。

東京新聞-2013年5月9日