「手話言語法」の実現を願う声が高まっている。手話や聴覚障害者らのことを知ってもらい、法律の必要性を訴え、支援を広げるためのイベント(全日本ろうあ連盟など主催)が二月初め、大阪市内で開かれた。「手話は言語」と定めた条例をつくる自治体が昨秋、初めて誕生。法制定を国に求める意見書が自治体で続々と採択され始めてもいる。

国内には約三十万人の聴覚言語障害の人がいる。話し手の唇の動きを読み取る口話法が支持された時代もあった。手話の歴史は平たんだったとは言えない。

「『手まね』なんてみっともない」−。そんなふうに、生活のさまざまな場面で手話への偏見は続いてきた。鳥取県議会で全国初の手話言語条例が成立したのは昨年十月だった。

「ろうあ者は勇気づけられた」と、自らも耳が不自由な筑波技術大准教授(言語学)の大杉豊さん(51)は条例を評価した。

今回のイベントには、聴覚障害者や手話を学ぶグループ、地元の市会議員ら約八百七十人が参加し、その意義や広め方について理解を深めた。大杉さんも「手話を使う権利」をテーマにした手話劇に出演。三人とも耳の不自由な娘と両親の家族の物語を通して、手話は「人として、ごくふつうの言語、言葉」ということを聴衆に訴えかけた。

大杉さんは東京都中野区の出身。生まれつき耳が聞こえず、苦労した。知人の紹介もあって名古屋の専門学校で手話指導の教員をした後、米国へ留学し、あらためて手話や言語学を学び直した。

大杉さんによると、世界には少なくとも百三十六カ国語の手話がある。国際会議などでは、共通語となっている国際手話か、米国手話と開催国の手話が公式言語として使われる。手話が日本語や英語などの音声言語、すなわち言語そのものといえることは、これだけでも明らかだ。

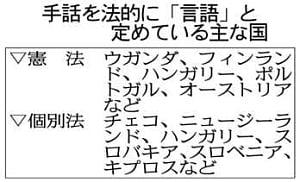

個別法や、さらには憲法で、手話を「言語」と明確に定めている国も決して珍しくない=表。

手話言語条例は鳥取県のほかに、北海道石狩市で成立。三重県松阪市なども今年施行の予定だ。法制定を求める意見書を採択したのは富山や鳥取、熊本各県や東京都豊島区、石川県内の各市町など数多い。

だが国の段階では、二〇一一年に改正した障害者基本法の中に「言語(手話を含む)」との表現が盛り込まれたが、十分とはいえない。〇六年に国連で採択された障害者権利条約には、今年やっと批准した。手話通訳者も足りない状態が慢性化している。

米国留学の成果を「手話はかけがえのない言葉だと、より深く実感できたこと」と大杉さんは言う。

手話に限らず、点字やほかの障害者の問題も広く考えたい。立法化を求める聴覚障害者らも法の整備で事足りるとしてはいない。

法律も大切だが、それ以上に障害を個人の責任に押しつけず、暮らしにくい“壁”を取り払い共に支え合う社会をこそ願っている。

![]()

中日新聞 : 2014年2月13日

国内には約三十万人の聴覚言語障害の人がいる。話し手の唇の動きを読み取る口話法が支持された時代もあった。手話の歴史は平たんだったとは言えない。

「『手まね』なんてみっともない」−。そんなふうに、生活のさまざまな場面で手話への偏見は続いてきた。鳥取県議会で全国初の手話言語条例が成立したのは昨年十月だった。

「ろうあ者は勇気づけられた」と、自らも耳が不自由な筑波技術大准教授(言語学)の大杉豊さん(51)は条例を評価した。

今回のイベントには、聴覚障害者や手話を学ぶグループ、地元の市会議員ら約八百七十人が参加し、その意義や広め方について理解を深めた。大杉さんも「手話を使う権利」をテーマにした手話劇に出演。三人とも耳の不自由な娘と両親の家族の物語を通して、手話は「人として、ごくふつうの言語、言葉」ということを聴衆に訴えかけた。

大杉さんは東京都中野区の出身。生まれつき耳が聞こえず、苦労した。知人の紹介もあって名古屋の専門学校で手話指導の教員をした後、米国へ留学し、あらためて手話や言語学を学び直した。

大杉さんによると、世界には少なくとも百三十六カ国語の手話がある。国際会議などでは、共通語となっている国際手話か、米国手話と開催国の手話が公式言語として使われる。手話が日本語や英語などの音声言語、すなわち言語そのものといえることは、これだけでも明らかだ。

個別法や、さらには憲法で、手話を「言語」と明確に定めている国も決して珍しくない=表。

手話言語条例は鳥取県のほかに、北海道石狩市で成立。三重県松阪市なども今年施行の予定だ。法制定を求める意見書を採択したのは富山や鳥取、熊本各県や東京都豊島区、石川県内の各市町など数多い。

だが国の段階では、二〇一一年に改正した障害者基本法の中に「言語(手話を含む)」との表現が盛り込まれたが、十分とはいえない。〇六年に国連で採択された障害者権利条約には、今年やっと批准した。手話通訳者も足りない状態が慢性化している。

米国留学の成果を「手話はかけがえのない言葉だと、より深く実感できたこと」と大杉さんは言う。

手話に限らず、点字やほかの障害者の問題も広く考えたい。立法化を求める聴覚障害者らも法の整備で事足りるとしてはいない。

法律も大切だが、それ以上に障害を個人の責任に押しつけず、暮らしにくい“壁”を取り払い共に支え合う社会をこそ願っている。

中日新聞 : 2014年2月13日