地域・障害福祉が専門の茨城大非常勤講師で、身体障害があり車いすで生活する有賀絵理さんが、「災害時要援護者支援対策−こころのバリアフリーをひろげよう」(文眞堂)を八日に出版する。東日本大震災を機に、自らの研究成果を一冊に集約。自然災害や原発事故の際、手を差し伸べる必要がある人たちの名簿づくりの重要性を訴え、事前調査書のひな型を示した。

要援護者は、高齢者や障害者、妊婦、幼児のいる家族など、自力で逃げるのが困難な人たち。地域の要援護者を把握するため、二〇一三年の災害対策基本法の改正で名簿づくりが義務付けられた。県によると、三十四市町村が既に名簿を作成している。ただ、調査内容はまちまちで、障害者らの実情が分からないことから必要項目が抜け落ちているケースもあるという。

有賀さんは、要援護者から聞き取った被災時の避難の様子や避難所での暮らしぶり、自身が呼び掛けて実現した訓練の結果などから、支援に必要な情報をまとめ、事前調査書を作り上げた。障害の種類や介助方法、かかりつけ医と服用薬、外出時に必要な器具、緊急連絡先などの記入を求めている。家屋が倒壊した場合、捜索の手掛かりにするため、自宅での居場所の見取り図も描いてもらう。

一九九九年、東海村の核燃料加工会社ジェー・シー・オー(JCO)で臨界事故が発生、社員が死亡し、周辺住民らが被ばくした。当時、茨城大一年生だった有賀さんは、現場から七キロほどの日立市内の自宅に屋内退避。この事故をきっかけに「要援護者が逃げ遅れる社会にしたくない」と、本格的に研究に取り組んだ。

大震災と東京電力福島第一原発事故では、多くの要援護者が犠牲になるのを目の当たりにした。

有賀さんは「(本に載せた)事前調査書をたたき台に、原発や液状化、水害など地域の特性を加えていけばいい」と話し、東海第二原発(東海村)の過酷事故に備えて広域避難計画を策定している県に「ぜひ参考にしてほしい」と訴えている。

冊子は、百十八ページで、千二百円(税別)。県内の主要な書店で販売される。

![]()

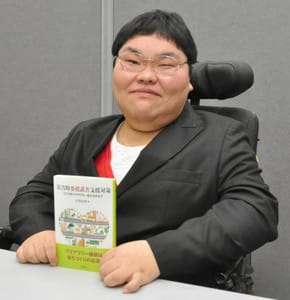

著書「災害時要援護者支援対策」を手にする有賀さん=県庁で

2014年4月4日 東京新聞

要援護者は、高齢者や障害者、妊婦、幼児のいる家族など、自力で逃げるのが困難な人たち。地域の要援護者を把握するため、二〇一三年の災害対策基本法の改正で名簿づくりが義務付けられた。県によると、三十四市町村が既に名簿を作成している。ただ、調査内容はまちまちで、障害者らの実情が分からないことから必要項目が抜け落ちているケースもあるという。

有賀さんは、要援護者から聞き取った被災時の避難の様子や避難所での暮らしぶり、自身が呼び掛けて実現した訓練の結果などから、支援に必要な情報をまとめ、事前調査書を作り上げた。障害の種類や介助方法、かかりつけ医と服用薬、外出時に必要な器具、緊急連絡先などの記入を求めている。家屋が倒壊した場合、捜索の手掛かりにするため、自宅での居場所の見取り図も描いてもらう。

一九九九年、東海村の核燃料加工会社ジェー・シー・オー(JCO)で臨界事故が発生、社員が死亡し、周辺住民らが被ばくした。当時、茨城大一年生だった有賀さんは、現場から七キロほどの日立市内の自宅に屋内退避。この事故をきっかけに「要援護者が逃げ遅れる社会にしたくない」と、本格的に研究に取り組んだ。

大震災と東京電力福島第一原発事故では、多くの要援護者が犠牲になるのを目の当たりにした。

有賀さんは「(本に載せた)事前調査書をたたき台に、原発や液状化、水害など地域の特性を加えていけばいい」と話し、東海第二原発(東海村)の過酷事故に備えて広域避難計画を策定している県に「ぜひ参考にしてほしい」と訴えている。

冊子は、百十八ページで、千二百円(税別)。県内の主要な書店で販売される。

著書「災害時要援護者支援対策」を手にする有賀さん=県庁で

2014年4月4日 東京新聞